2018.03.05

「LUSH」という化粧品ブランドがある。 LUSHは全国の駅ビルなどで見かける、カラフルなソープやスキンケア、ヘアケア商品を売る、イギリスはドーセット州プールに本社を置く1994年創立の企業。日本には1999年、自由ヶ丘に第一号店が進出し、ピーク時で約150店舗を展開したという。 LUSHの商品からは「オーガニック」とか「自然由来の成分」、「持続可能」といったワードが聞こえてくるし、エネルギーもいち早く、神奈川県は愛甲郡愛川町にかまえる日本の本社兼製造拠点は湘南電力に、他に数店舗をGREENaに切り替えている。 私は今回、理事を務める認定NPO法人「ふくしま30年プロジェクト」も参画する、全国34の測定室から成る「みんなのデータサイト」の一員として、ロンドンで開催された「LUSH SUMMIT 2018」に招待いただいた。日本からは他に「上関の自然を守る会」と認定NPO法人「たらちね」の、計3団体が参加した。 全世界から約2500人、日本からも約200人が集まるミーティングで何が行われていたか、そして、世界中の社会問題が提議され、決して真面目過ぎず、しかし真摯に、集まった人間たちの意識が喚起されている様を目の当たりにし、そもそも「LUSH」という企業が何を標榜しているのか、ENECTを通じて伝えるべきと感じた。 日本では見たことのないイベントの熱に驚きながら、その根幹にある精神について、株式会社ラッシュジャパンのブランドコミュニケーション・丸田千果さん、バイヤー・細野隆さんに話を聞いた。

上記写真3点は、ロンドンにあるLUSHのグローバル・フラッグシップショップの一つ、オックスフォード・ストリート店。

最寄り駅はオックスフォード・サークル駅で、上2階、地下1階の3フロアにわたって展開し、平日昼間からすごい賑わい

「LUSH SUMMIT 2018」会場の外観。中はリノベートされ、近代的なスペースになっている

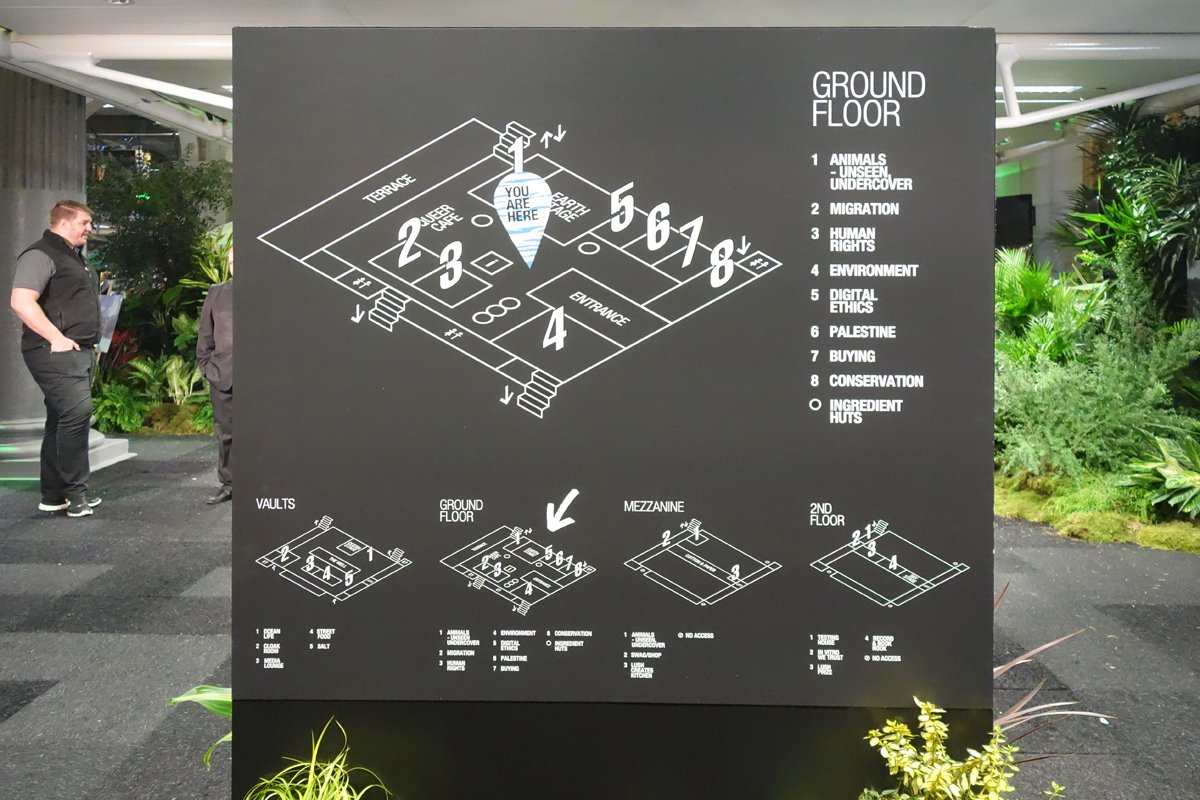

「LUSH SUMMIT 2018」入口。

直前まで工事で忙しそうであったが、丸2日で約2500人を収容するおシャレなスペースが3フロアにわたってつくられていた

ーこのように、世界中の社会問題を集めて「サミット」と銘打ち、社内と関係者皆さんで、しかも格好良く共有し、それをさらに日々の仕事に繋げていこうというのは、日本社会では見たことがありません。 丸田 この「グローバルミーティング」というかたちは、本当は「店長会」という、インターナル向けのトレーニングの機会だったんです。それを2016年から始めて、「LUSH SUMMIT」は2017年から始まり、2年目になります。 今は年2回こういうグローバルミーティングをやっていて、それを2016年9月、初めて「イギリスでやるぞ!」となり、日本からも全店舗のショップマネージャーが集められました。会によっては新商品のお披露目が目玉だったり、あるいはLUSHブランドのクリエイティビティやイノベイティブな部分を押し出すという会もあります。 でも、この2月に開催される「LUSH SUMMIT」は、チャリティプログラムのパートナー団体さんやサプライヤーさん、またはLUSHと直接関わってないけれども、LUSHが気にかけている社会課題を現場で抱えてらっしゃる活動家の方とか、LUSHに関わるイシューやトピックに携わってる方々と「いろいろ、ディスカッションしよう」という機会なんです。 でも去年のサミットは、もちろん言語の問題もあるんですが、参加したショップマネージャーから「難しかった」という声も上がっていました。

ーなぜ、そういうイベントをやっているのでしょう? 丸田 それはもちろん化粧品を開発、製造、販売する小売会社として、私たちが「Ethics(「倫理」の意)」をビジネスの中心に置き、社会課題や様々なテーマを、ビジネスを通して少しでも良くしていきたいということがあります。参加するスタッフは、そこは理解していますが、でもやっぱり「難しかった」という声があったので、今回はさらに、事前に準備の段階も設けて臨みました。

会場に入ってすぐのところにあった「DIGITAL ETHICS(デジタル倫理)」のブース

ーより、すんなりイベントに入っていけるように、、 丸田 ここ数年も行ってはいましたが、この1年も結構頻繁に、いろんなテーマをいろんな場所でコミュニケーションしてきて、例えば今回LUSH SUMMITに参加してくれた、福島の南相馬やいわきにいるサプライヤーさんとの企画は、始めてから今年で3年目になります。 だから「何が起きているのか」というのを読んだり、聞いたことがあるスタッフがほとんどだと思います。ただ同時に、他に日本で暮らしていると馴染みのないテーマがあるのも事実なので、それも含めて世界の中でどんなことが起きていて、そこにLUSHがどういう関わり方をしてきたかを共有し、その人たちと「会話をしましょう」という会を設けてきました。 その上で、受けたインスピレーションをもとに「自分に何ができるか考えよう」ということが、こういったグローバルミーティングをやっている意味だと思っています。 ー今仰った、「気にかける」基準はどこにあるんですか? 丸田 まず「人権」と「動物の権利」、あとは「環境」という3本柱で取り組んでいます。でもそれって割と全部入っちゃうので(笑)。

サミット終了間際、会場外のテラス、テムズ川脇で話を伺った、ブランドコミュニケーション・丸田千果さん。LUSH歴4年

LUSH歴14年、現在の部署で13年という、外資企業には珍しいかもしれない生え抜きのバイヤー・細野隆さん

細野 「環境」言っちゃうと、ほぼ全部になっちゃいますよね。 丸田 人権の中に人道支援も入ったり、でもそれは私たちの商品であるローションの「チャリティポット」の売り上げを資金源にする助成金プログラムの審査対象分野になっていて、そこに紐付くというか、それを起点に広がっていくことがLUSHで取り組むテーマになります。 ー一言で、LUSHが掲げるメッセージとは? 丸田 よく言ってるのは、「人も動物も環境もハッピーな、持続可能で共存できる社会をつくる」ということと、それを目指した企業活動をしているということです。 ー細野さんはバイヤーの立場で、LUSHの企業としての姿勢や考えを最前線で、違う角度から見られていると思います。 細野 LUSHがやりたいことというのは、先ほどの3本柱もそうですし、その上で「持続可能」という部分を「じゃあ、実際にどうやろうか」と。 僕らの部門は原材料の調達なので、それこそ地球資源をどこかしらから持ってこないといけないわけです。持続可能なビジネスには持続可能な資源調達が必要で、そこで、僕らがこだわっている「再生できる資源のつくり方をしなきゃいけない」ということは、単純にその3本柱からおりてきた、我々仕入れの使命と言えます。 バイイング関連のプロジェクトが商品開発に繋がり、この2月に商品として発売することができた絶滅危惧種のイヌワシに関するプロジェクトがあります。こういったプロジェクトは、10年前からずっと同じようなことやっているし、いつも変わらないですよね。文句を抱えて本社に乗り込む必要もないというか、常に「おお、それやった方がいいじゃん」みたいな感覚です(笑)。 ーご自分のところまでおりてくる話が、すんなり受け入れられるものなことが多い。 細野 そんな感じです。実際に結構、大雑把にきます(笑)。 大前提に先ほどの3本柱があって、そこからテーマがしぼられて「日本で、アジアで、できることはないのか?」となります。そこで自分たちで調査して、最近だと渡り鳥から見た地球環境の影響とか、鳥が行けなくなってしまったエリアで何が起きているかを見て、「そこに対してとれるアクションはあるか?」という原材料調達をしています。 僕らはまずリサーチして、そうすると、その専門家の方が絶対いらっしゃるのでお話を聞き「一緒に何かできないか」と考えます。もう一つは、地域の方々の意見を聞いて、賛同できれば「一緒にやりましょう」というのが、うちの商品の原材料の仕入れの仕方です。 ーロンドンで当たり前にこういうことが起きているとして、それを日本でそのまま「持続可能」と掲げても、そこに乖離があるような気がします。どう折り合いをつけられていますか? 細野 温度差は仰るとおり、あるかもしれないですね。

丸田 一つすごく大切にしているのは「会話をする」ということで、そこは「そうだな」と個人的にも思っています。 今でこそオンラインで商品も売っていますし、ウェブサイトやソーシャルメディアでブランドストーリーを発信しています。同時にお店の数がこれだけあって、LUSHは「お店が最大のメディアだ」ということをずっと言ってきました。 そこに来てくださるお客様と、肌の悩みもそうですし、商品がどこでつくられて、なぜこういう原材料を使っているかという話をすることが増えたというのは、ショップのスタッフから聞きます。 それに合わせて、それを理由にLUSHに来るお客様も増えてきていると聞くので、「オーガニックだからいいです」、「フェアトレードだからいいです」というような、ある意味マーケッティング的な意味でそういった言葉を使うのではなくて、自分の言葉で自分の感じたことを伝えるというか、そのまま話すということが、お店の現場で起こっているんだと感じています。 私たちのやっていることの、100全部をわかってもらうなんて、そんなおこがましいことは思っていません。もちろんわかっていただけたら嬉しいですが、一方的なコミュニケーションをしても仕方がないわけです。 スタンスとか想いはたくさんありながら、それは実際にお客様に直接伝えてくれる現場スタッフに託しています。そうすることでいろいろな声も届きますし、「なんでこんなことやってるの?」、「LUSHが難民問題やってるの?」みたいなこともありつつ、それをきっかけに一つでも持って帰っていただける何かを提供できたらいいな、と思っています。 ー仰られた「温度差」の部分をもう少し詳しく説明願えますか?

細野 分野にもよりますが、温度差は確かにあって、そこでやっぱり「対話をしていく」というのはすごく大事にしています。僕であれば、福島の方とお話する時に、仮にある程度知識があるとしてもそこの部分ではなく、「こうしたいと思っているのですが、どう思いますか?」ということを時間をかけて、丁寧にやっていくようにしています。 温度差はもちろん、国によっても考え方の違いはすごくあるし、常に一番には現地の人がハッピーなやり方を話し合うよう心がけていますし、そのやり方が僕らには合うという風にも感じています。 ー日本で似た方向を向いていたり、参考になるようなブランド、企業はありますか? 丸田 規模とか分野が違うと比較は難しいと思うんです。個人的には、「環境」の分野でのパタゴニアさんの取り組みは学ぶことが多いですし、規模に関係なく、生地にこだわった洋服屋さん、綿を使うようなブランド、企業さんはあると思います。 草の根団体の方に言われたことがあるんですが、「LUSHさんてすごく草の根団体っぽいですよね」という、私はそれを褒め言葉を受け取りました。 ー国内約90店舗(現在)ある会社が、草の根(笑)。 丸田 活動の仕方やアティテュードが、「草の根っぽい」と言われて、正直嬉しかったです。同時に、企業として利益を生まないとブランドの成長、企業活動が続かないので、そこのバランスはいつも気にしています。でもその時に、突き詰めると他社との比較はあまり気にしてないですね(笑)。 LUSHは、信じているものが強いと思うんです。

エクスクルーシヴなロンドン取材、次回に続きます(全3回)。 LUSHはなぜ信念がブレないのか、持続可能な社会の実現に、何が有効と考えているのかー

エネルギーのポータルサイト「ENECT」編集長。1975年東京生、School of Visual Arts卒。96〜01年NY在住、2012〜15年福島市在住。家事と生活の現場から見えるSDGs実践家。あらゆる生命を軸に社会を促す「BIOCRACY(ビオクラシー)」提唱。著書に『虚人と巨人』(辰巳出版)など https://www.facebook.com/dojo.screening Twitter @soilscreening

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!