2017.12.10

日本社会の主流でなかろうが、”再エネ”差別にあおうが、学生時代から「温暖化を解決する」意志をブレずに持ち続けてきた高瀬香絵さん。既存のしがらみを意に介さず、日本でCDP、RE100を牽引し、世界の主流に追いつかせることはもちろん、日本からこその気候変動対策を実現させるキーマンだ。 一人一人が責任を持ち、選択し、自分と違う多様な意見を認め合い、共存しながらつくっていく新しいかたちの社会。再エネはすでに情緒的な理想ではなく、科学的知見に基づいた必然。 日本には311があったし、アメリカにもトランプ大統領とは関係なく”We Are Still In”と、むしろより結束を強めている地域、企業、大学、人々がいる。 ここに掲載されたインタビューが、気付けばガラパゴスで置いてきぼりの状況に慄くのではなく、未来を見据えて誰もが笑顔で納得できる、私たちの本来の道の指標となることを願いつつ。

ロンドンのBank駅の近くにある、CDP本部が入っているビル。上には楽天も入っている

ロンドンにて、CDPグローバルチームの集まり後の懇親会。

アメリカ、ヨーロッパ、インド、ブラジル、中国、香港、そして日本からの面々

ー指導教官もそういった方で、ある意味逆境しかない中、高瀬さんはなぜずっとブレずに逆方向を提案し続けてこれたんでしょうか? 高瀬 そこはやはり、研究する中で「こっちでいけるじゃん」と常に思えてきたからです。 それから、従来の電力を供給する側は、一般の普通の人を、「『正しい判断ができない』と思っているのかな?」と捉えているところがある気がします。 でも私は、もちろんたまに裏切られることもありますが、普通の人の判断力を信じている部分があるんです。ずっと自然エネルギーが好きで、そして一時は日本エネルギー経済研究所(以下、エネ研)というところにいたことがあって、私の考えとは真逆の価値観や空気も肌で感じてきました。それは、その指導教官も含めて(笑)。 以前デンマークに寄る機会があったんですが、ある島に行ったんです。それは有名なロラン島ではなく、近くて手軽に行けるエーロという島で。そこでは、売店のおばちゃんもエネルギーの話を熱く語るとか、帰りがけに寄った呑み屋で会ったおじちゃん、おばちゃんも熱く語るし、「そういう話ならあいつがいいよ」って呼んで来たのが漁師のおにいちゃんだったりして、「すごいな」って。 偉い人が何かを決めるんじゃなくて、みんながいろいろなことを考えて、それぞれが自立している「そういう社会ってあるんだな」と思って、そっちのモデルが頭にあるんです。 ー右とか左ではない、もちろん上からでもない、下から構築していく社会のかたち。 高瀬 面倒臭いですけどね(笑)。 ちゃんとそれぞれが考えて、意見を戦わせながらつくっていく社会というのが、私が指導教官とは違うところと思っています。教官ももちろん、すばらしい人格者でいらっしゃいます。世代の違いもあるかな、と。 昔から彼は再エネというと「宇宙太陽光だろう!」とか、「技術によるブレイクスルー」みたいな傾向があって、前提に「大きい技術じゃないと技術じゃないよね」ということがあるというか。 ー原発と共通する姿勢といいますか。 高瀬 そういう世代で、ドーンと大きな、技術によって手にしたものを民に分け与えるビジネスモデルというか、マインドセットというか。草の根とか、地域の独立とかいう考えはなくて、「普通の人たちにちゃんとした決定はできない」という前提があるのかな?という風に私には見えてしまって。 ーそういった潮流の最中にある日本でも、明るい兆候というか、ポジティブな萌芽はあるんでしょうか? 高瀬 やっぱり企業の方は市場がグローバルで、お客さまもグローバルなので、そんなに発想が日本ドメスティックではありません。 商品が受け入れられないといけないので、日産が電気自動車を始めたのは、IPCCの報告書を見て「これは電気自動車しかない」と社内でなって開発を始めたといいます。先を行ってますよね。TOYOTAさんのハイブリッドや燃料電池自動車開発もすごいですが、個人的には日産さんが電気自動車を始めたエピソードには感動しました。 IPCCが出しているカーブを見て、今後の目標について社内で議論をされたらしいです。私がやっているSBT(Science Based Targets)=「企業版2℃目標」は2015年から始まりましたが、もっと前から似たことを社内でやって、実際に技術開発に移行しているというのは、すごいです。 RICOHさんなんかも、すごい。「再エネ100%宣言、やっちゃおう」みたいな。社長さんも「やっちゃおうか!」という感じですし、グローバル企業は市場も従業員も日本だけじゃないので。

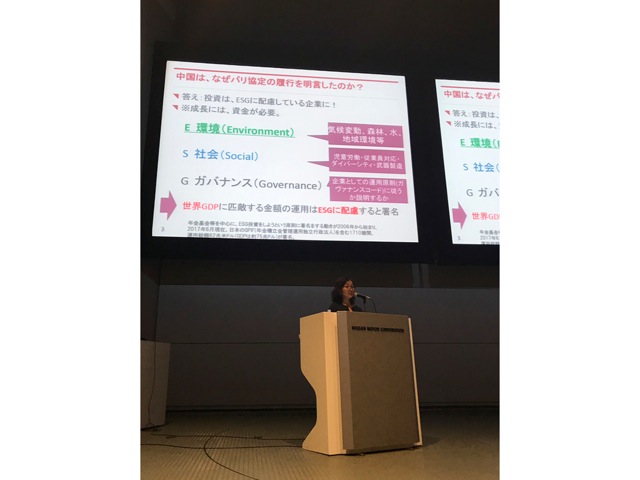

日産での講演

ー世界に出ていることで、おのずとそうなる。 高瀬 中国はソーラーもすごいし、排出量取引も全土で始まりました。 排出量取引は「キャップ&トレード」といって、企業に「ここまでしか排出してはいけません」というキャップをかけて、「企業間での排出量の取引はいいですよ」というものです。つまり、決められた量以上に排出したい人は、どこかの企業からその枠を買うということです。売った企業は、枠が小さくなります。 EUはこれを2005年からやっていて、東京都も一応やっているんですが、中国では7都市で始めて、今年からは全土でやるというんです。 ー実現するんでしょうか? 高瀬 彼らは命令したらそれがすべてです。日本はトップダウンも中途半端なので、そういう風にならない(笑)。あれくらいトップダウンだと、やりやすいです。 ーリベラルで、多様性を認める社会では、だからこそ、かなり面倒臭いこともある、、 高瀬 ただ、そこで日本は、せめて「中国がすごくグローバルなプレゼンスを高めていること」に気付いているのかな?と危機感を感じます。 この前トランプさんが「パリ協定を抜ける」って言った時に、中国とEUの方とで共同声明を出して、日本は全然絡んでいない。いろいろなNGOのグローバル・オフィスも、中国にはあるけど日本にはありません。クライメート・グループも中国はあるけど日本にはないので、「私がやるしかない」みたいな感じです。 ですので、「日本、蚊帳の外になっていませんか?」みたいな(笑)。 ーガラパゴスは携帯だけじゃなかった。 高瀬 我々の役割としては、別に欧米に巻き込まれる必要はないんですけど、欧米の議論に中国とインドは、自分たちの主張を持ってがっちり参加しているんです。「それ、やらなくていいいの?」、「後で決まったことを知らされるだけの立場になっちゃいますよ」って。 だから「中国の刺激」というものをもっとちゃんと受け止めて、外交を含めて国としてしっかり立ち回れないといけないと思います。 ーそういう中で高瀬さんはみんな電力に期待を寄せてくださっています。どの部分を評価いただいてるんでしょうか? 高瀬 それは、やろうとされていることが近い思想でらっしゃるからです。 「消費者目線」の「消費者選択」。 誰かが決めてくれた基準ではなく、、例えば、私の指導教官が考えた言葉の一つに「ベストミックス」というものがあります。「ベスト」って「誰のベストなの?」ということを、私は昔から思ってきました。「ベスト」は、みんなの、それぞれのベストの集約形なのであって、「私のベストを勝手に決めないで!」って。繰り返しになりますが、大変すばらしい人格者でいらっしゃいます(笑)。

11/29、企業・投資家向けのセミナーで高瀬さんが司会を務めた、

RICOH、積水ハウス、ゴールドマン・サックス、環境省が並んだSBT/RE100のパネルセッション

ー今の国内の電力業界でつくられた基準は、使えないものばかりなんでしょうか? 高瀬 グリーン電力証書も、立ち上げた方は、私はエネ研時代からご一緒していて、彼は東電からの出向で、そこからグリーン電力証書会社を立ち上げたんです。かなり国際的動向を調べながらつくっているので、そこまで国際的基準から外れてはいないんですが、ただ、全部マニュアル(手作業)に近い形でやっているんですね。あれは規模が小さい時のモデルなので、もっと広げるには、トラッキング・システムをつくって効率化してすすめていく必要があります。 グローバルは大規模モデルになっていて、日本は小さなモデルのまま、ちゃんとはしているけど大規模化しないとという状況です。そしてそこにFITも入ってきたので、そちらに再エネは持っていかれてしまいました。 ー細かいところで噛み合っていない部分はありつつ、既存の基準でも使えるものはある。 高瀬 グリーン電力証書も、再エネJクレジットも、いい具合にみんなで役割を分担しながらできればいいと思います。 ーそれにしても、高瀬さんはいくつくらいの研究所に所属されてこられたんですか? 高瀬 私は渡り歩いてますね。寅さんみたいな(笑)。 そもそも温暖化については学生の時からやってきて、ただ机上のモデル計算をしていても世の中は変わらないし、最終的には経済学者の先生に「環境税だよ」と言われて税金のモデル分析もしていたんですが、「これだけじゃ解決にはならないな」と。就職もして、長期エネルギー需給見通しをつくる部署にいたんですが、つくりながら、実際には業界の調整であって予測ではないのだな、と。トップダウンにこうあるべき姿ではなくて、業界の見通しを足し合わせたものになっている、ということがわかりました。 当時は「再エネ」と言っても鼻で笑われ、差別されていた時代で、その頃個人的な理由でテコンドーをやり出しちゃって、それで海外放浪をしたりしていたんです。韓国に行ったり、スペインのナショナルチームと一緒にやったり(笑)。 ラテンの気質っていうのはそこで勉強になりました。試合で負けても、人のせいとか、マットにせいにして「いいな、これ」って。その頃は持っていた権限を全部捨てて集中していたんですが、「仕事としてやるのはやっぱり研究かな」と戻ってきたんです。それで東大の大学院に入って、CDPのジャパン・ディレクターさんに誘っていただいて。 私のモチベーションというのは、低炭素社会みたいなものが「なんとかできるんじゃないかな」という手応えというか、実際にやってみると結構動くんですね。「あ、本当に減った」みたいな。 SBTの設定もコンサルみたいなお手伝いをすると企業の方々が実際にやってくださって、世界的に「え、日本ってSBT流行ってるの?」と言われているほどで。 その仕掛けもしますし、イベントで話もしますし、個別相談もできる限り受け入れてきめ細かく対応すると「ちゃんと繋がった」ということになって、今国内で14社が認められています。全世界で84社なので、日本は相当多いです。 ー伺っていると、この火力と原発をどんどん進めようという日本でも、悲観することばかりでもない。 高瀬 そうですね。やってみたらうまくいくこともあって、それがCDPのエリアにすごくあるんです。影響も大きいし、投資家の皆さんも味方になってくれています。 同時に省エネの実証実験も面白くて、ガス会社さんが省エネ家電買い替えのプランをつくってくれたり、さいたま市が初期投資ゼロの断熱改修の大規模を始めました。さいたま市の検討会では、座長代理というポジションで検討会に参加していたりします。 ですから、肌感覚で「やりようで変わっていくんだ」という、そこが面白いですね。 ー投資家という存在は、信用できる存在でしょうか? 高瀬 そこは「パブリックがちゃんと監視する」という、それがディスクロージャー(開示)なんですね。情報を公開させるとみんなが監視するので、すると悪いことができないわけです。 ー市民がすべきことは「ウォッチする」こと。 高瀬 私は本当に若い頃から、「電気を選ぶ」ということをずっと主張してきたんです。 グリーン電力とかができる前から、修士でやった研究が「コスト以外の電源選択が過去どうだったかということを定量的に出す」というものでした。 当時から、「コスト最適で世の中動いていない」ということを思っていて、では「何で動いているのか?」というと「『嗜好性』、『希望』といったものが入ることで再エネが広がるんじゃないか」という論文をその時点で書きました。 その論文がベースになったと私は信じているのですが、そのとき環境省の職員だった同世代の女性が、後に環境省として、「エコ・ポイント」を実際にやってくれました。嗜好性のマネタイズ、だと思っています。 とにかく私はそういうことをずっと思ってきて、今実際にできるようになって、その部分が動こうとしているので、すごく楽しいんです。

ー学生時代から思い続けてきたことが、遂に実現しそうな時がきた。 高瀬 あんなに被差別民だったのに(笑)。 ー再エネが被差別民じゃなくなった、世の中的な動きはあったんでしょうか? 高瀬 それはやっぱり311じゃないですか。 海外においては、90年代からEU指令で「2000年までの再エネ比率を何%」みたいなことが言われてきましたし、それが今も「2020年、2030年はどうする?」という風に続いています。つまり、論理的帰結として「再エネでいこう」ということが、海外ではかなり前からあった。でも、日本にはそれがずっとなくて被差別民だったという(笑)。 それが311で人々の意識が変わったんだと思います。 ー電力自由化が日本で起きたというのは、すごいことなんですね。 高瀬 びっくりですよね!? だから私、案外と安倍首相の評価は高くて、「自由化やってるし!」みたいな、電力に関してはちゃんと、ギリギリのラインでやるべきことをやっているという風に思っています。 ー私たちの生活は、再エネ化されることでどう変わるんでしょうか? 高瀬 それは、気候変動の影響は感じてらっしゃいますか? 洪水が多くなって、北海道には去年3回台風が来ています。私は1、2年前に防災の有識者会合の委員をさせていただいたのですが、今確実に気候変動の影響は世界で増えている、ということを国立環境研究所の方もかなり強めに言っていらっしゃいました。台風の大規模化とか、降雨量は急激に増え、同時に、カリフォルニアでは干ばつが6年目に入って火事が起きています。 日本は水が豊富なのでわかりにくいですが、水がないっていうのは本当に厳しい状況です。それも気候変動が一因ですし、マラリアやデング熱みたいな南の方の虫や病気も日本にきています。 この状況は今のままですともっと進みますし、その点を考えていただけたらと思います。 ーそこの抑止に再エネ化は必須だし、そのためにはあらゆるデータの可視化が必要である。 高瀬 防災の有識者会議で思ったのは、ちょうど私は広島の土砂崩れのケーススタディをしていたんです。被害者の方々は、そこが災害指定地区であるとか、不動産屋さんも一度調べると開示しないといけないから調査しなかったとか、みんな本当に知らなかったんです。 そこがどういう場所か知っていればみんな動けたし、知ってたら住まなかった人もいると思うんです。知った上で選んで安い土地に住むのはいいんです。 情報開示と消費者選択というのは、本当に裏返しなので。 ー高瀬さんのように、「遂にきた!」と盛り上がっている方は他にもいらっしゃいますか? 高瀬 何人かは(笑)。でもそれぞれ、組織に所属している方はそのガバナンスの元で共感いただいたり、企業の方でも「あ、こんなところで乗ってくれた」となったり。

セミナーの会場であった、東京は青山、満員の国連大学ウ・タント国際会議場は

静かな熱気に包まれ、途中退席者もほとんどいなかった

ーCDP会議は、CEOのポール・シンプソンさんまでが来日されての開催は初めてでしょうか? 高瀬 はい。 ポールは結構子育てに熱心なのと、出張がただでさえ多いので、日本に来たのは3年前くらいです(笑)、貴重な機会になるとは思います。 ポール・シンプソン氏インタビュー前編へ続く

高瀬香絵 1972年広島生まれ。幼少期は栃木の田舎で自然に囲まれながらすごす。中学・高校と米国に交換留学を経て、当時できたばかりの慶応湘南藤沢キャンパスにて「温暖化は私が解決する」と決意して入学。大学から大学院ではバレエやテコンドーに熱意を注ぐかたわら、環境税を経済モデルで分析したり、エネルギーシステムを学ぶ。修士取得後、日本エネルギー経済研究所にてエネルギー需給の将来予測や核融合のプロジェクトに係る。その後テコンドーに専念するために研究所を退職、世界を放浪。夢破れて東京大学新領域創成科学研究科にて博士を取得。その間に2児の母となる。博士取得後は科学技術振興機構低炭素社会戦略センター、東京大学工学系研究科にて研究員。2015年よりCDP参画。

エネルギーのポータルサイト「ENECT」編集長。1975年東京生、School of Visual Arts卒。96〜01年NY在住、2012〜15年福島市在住。家事と生活の現場から見えるSDGs実践家。あらゆる生命を軸に社会を促す「BIOCRACY(ビオクラシー)」提唱。著書に『虚人と巨人』(辰巳出版)など https://www.facebook.com/dojo.screening Twitter @soilscreening

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!