宮島達男さんと、持続する「柿の木プロジェクト」をタドる(前編)

去る10/30~11/28、下町・江東区~墨田区にかかる深川~本所エリアを舞台に、昨年に続いて2回目となるアートプロジェクト『本と川と街』が開催された。

『本と川と街』は地域の有志が中心となって、地元の美術館MOT(東京都現代美術館)からのエールで始動し、本と川が紡ぐ記憶から、街の本当の姿をかたちどっていく。

その会場の一つで展示された『カキノキ⇄ギフト 「時の蘇生・柿の木プロジェクト」の始まりと現在』は、LEDによるデジタルカウンター作品で世界的に知られるアーティスト・宮島達男氏が代表をつとめる、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」実行委員会の作品だ。

「柿の木プロジェクト」とは、平和と命の大切さを体感するアートプロジェクト。

長崎で被爆しながらも奇跡的に生き残った柿を、樹木医・海老沼正幸氏が蘇生させた「被爆柿の木2世」の苗木に宮島氏が出会い、その生命力に感じ入り、『水の波紋 ’95』(ワタリウム美術館・東京、1995年)で展示した。

同時に苗木の育て先=里親を募集し、第1号は東京の柳北小学校に植えられた(柳北小は2001年に廃校、現在は柳北公園に移植されている)。苗木を世界の子どもたちに手渡し、アート表現と共に育てることを広げるべく、翌年に実行委員会が発足、以来、実行委員が中心となり25年以上続く活動により、のべ3万人の子どもたちの心に平和、そしてアートの種を蒔いている。

柿の木を通じ、平和の在り方をアート作品として提示してきた宮島氏。

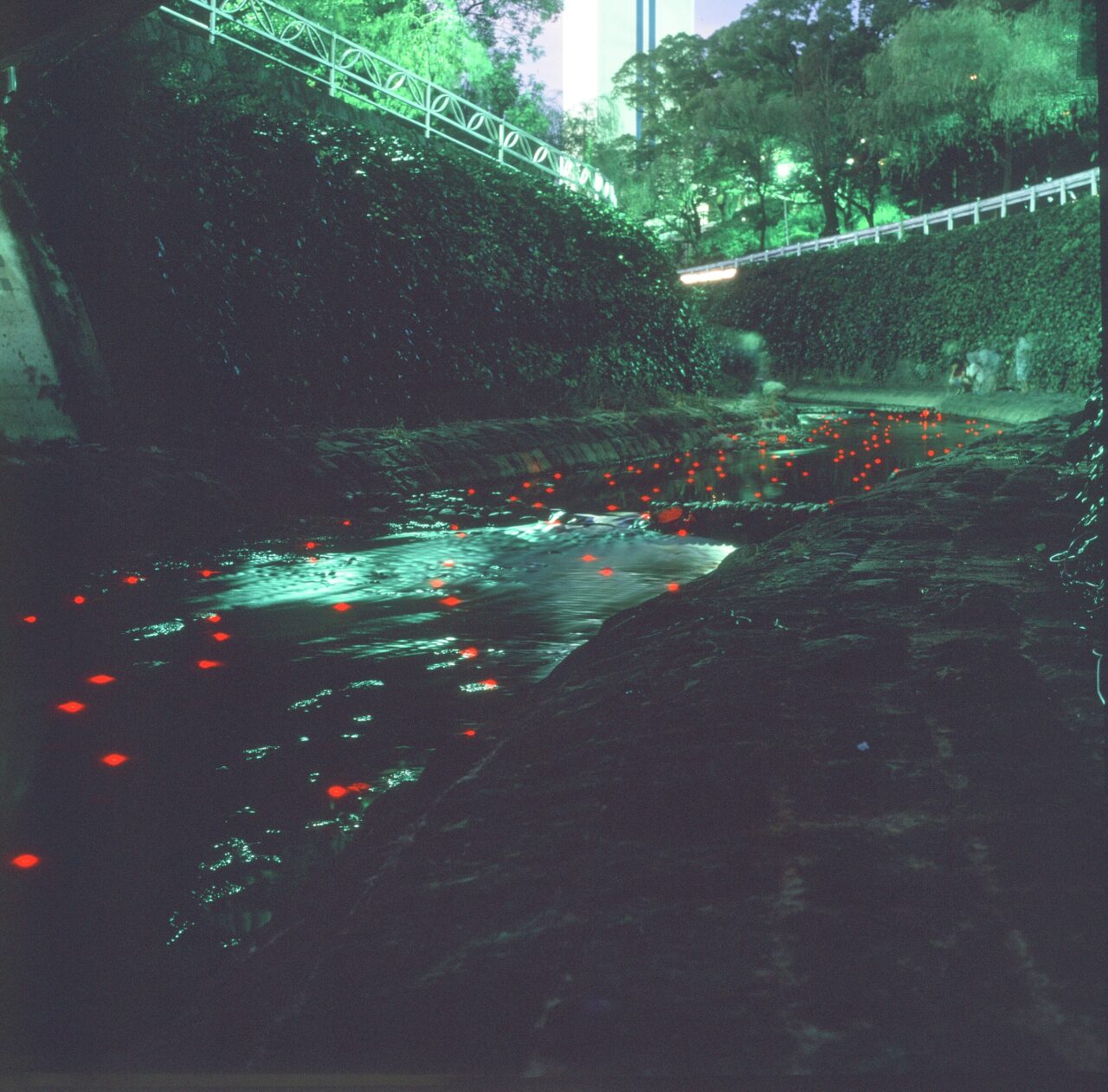

爆心地に近い長崎市の浦上川に、300個のLEDを沈めた

本インタビューではプロジェクトそのものの継続、つまりサステナビリティにどのような想い、秘けつがあるのか、聞いた。

(撮影:柴田和史)

ー今回『本と川と街』が展開されている下町のこの地域は、大空襲で焼け野原となった、戦争と繋がる場所でもあります。

氏の作品をモチーフとし、日常でアートを纏う体験を提供する

宮島 深川の歴史の展示もあって、今日も少し見てきました。

川が、空襲の瓦礫や逃げた方々で埋まってしまったという話もあって、そういう意味で「いろいろな記憶がある街なんだな」と思いました。

ー「柿の木プロジェクト」は長崎の原爆の記憶を繋げる作品です。それがこの地とどのようにリンクするのか、興味がありました。

宮島 「柿の木プロジェクト」は、こちらからお願いして植えていただくプロジェクトではありません。あくまで、「植えたい」と言って手を挙げてくださる人と一緒に、木を植えていくプロジェクトです。

もちろんここは歴史のある場所だし、戦争との繋がりも深いところなので、「植えられたら本当に素晴らしいな」と思います。でも、はたしてこの地域の方々が手を挙げてくれるかどうか、そこは決して強制するつもりもないので、こればっかりはわからないのです。

ーとはいえそれは、最初からずっとそうだったのではないかと思います。

宮島 もう25年間、ずっと同じ立ち位置でやってきています。「アートプロジェクト」というものは意外と、その地域に入っていく時にある意味「文化の暴力」みたいなことで、ものすごく暴力的に入っていく場面もあったりします。

それは、アーティストたちにしてみれば「よかれ」と思ってそうしているんですが、地域の人たちにとっては、ちょっと「え?」と思う部分があったりします。

本来アートというものは、すごく自由なものです。その、自由な受け取り方、自由な捉え方というのをオーディエンスに解放していくことがベースなので、こちらから強制的にリードして「こうしましょう」ということは言わないようにしているんです。

ーそれが、柿の木プロジェクトの肝となる部分でもある。

宮島 原爆というのは、これは福島のことも同じでしょうけれど、すごくセンシティブな問題です。そういった「ビッグイシュー/大きな課題」は、こちらからのお願いベースでやれるという話ではありません。どれだけオーディエンス、つまり「里親になりたい」と思う人が、柿の木を「引き受ける」か。その覚悟を持っていただくということが、一番重要なんです。逆にそうでないと、木と長く付き合うプロジェクトだから、やっぱり植えてからが大変です。

ー「主体性」、「能動性」の話であるように聞こえます。そしてそれは、日本人がとても苦手な部分かなと思います。

宮島 そうなんです。リアクションを見ていても、欧米ですと、仮にもっとアグレッシブな表現だったとしても、自分が「いいな」と感じればオーディエンスが返してくれます。それがアーティストの励みにもなるわけですが、日本の場合はなかなかその、リアクションそのものがない。

むしろ批判の声は大きいんですけれども、「いいね!」という声が、意外と小さくなってしまうということはあります。

ーそういった中で、プロジェクトを継続させてきた苦労みたいなものはありますか?

イタリアよりロサリオ・マニセラさんが参加

宮島 基本的には、自分たちが伝えたくて始めて、集まってくれた仲間たちもさらにそれを子どもたちに伝えたくてやっているので、好きでやっている話です。だから本来、「ツラい」とか「苦しい」はありません。

気をつけていることは、「自由さ」と「無理をしない」ということでしょうか。そしてその「自由さ」というのは、いろいろな違いを含めて「認めていく」ということだと思うんです。それは、いろいろな違いを「許していく」という過程でもあると思います。

そういったある種の「自由さ」を保つことによって、当初プロジェクトを「入りにくい」と感じていた人たちも入ってこられる状態を心がけています。

自分たちが「こうだ」と決めつけて、非常にナロー(狭義)な目的や方法論を確立してしまうと、「入ってこれない」人たちがたくさん出てきてしまいます。あるいは「教条的」になっていって、ちょっとした違いすら「許せない」みたいな話になると、活動がグローバルに拡がって文化圏が違うところに入っていこうとする上で、即座にアウトです。

あとは決して「深追いしない」、「無理をしない」。こちらが「絶対ここに植えたいんだ」みたいな話になってしまうと、かなりの無理が生じてしまう。そうすると「植える人たち」、つまり地域の「ローカルな人たち」、「子どもたち」がかえって苦しむ話になってしまいます。

だから、そういう「無理を”絶対に”しない」ということが、ずっと続けてこられた唯一の理由かなと思っています。

ー仰られたお話は、社会的には昨今よく言われるようになった「ダイバーシティ」、「多様性」を先駆けたことに思えます。

宮島 これは僕自身も、やってこないとわからなかったことかもしれません。

もともとはアーティストとして、世界に勝負を仕掛けるような生活をずっとしてきたわけです。それは、自分が思い描く「こだわり」の部分とか、そういうところを突き進めて行く、言わばむしろとてもナローで教条的、そしてアグレッシブな方向性なわけです。アーティストはそもそもが、そういった存在とも言えます。

ーとても厳しい競争の世界を生き抜いてこられた。

宮島 僕は、そうすることで社会にグッと突き刺していったり、美術館に無理強いをしながら押し込めていくようなことをずっとやってきた人間です。だから当初「柿の木プロジェクト」をやっていく中で、「いろいろなモノを許していく」ということが、本当に、その考え方まで含めて、なかなかできませんでした。

だけれども、そういう自分のアートに対する考え方のようなものも、このプロジェクトを進めていく中で、かなり変更させられました。

ー「良い」「悪い」の定義は脇に置きつつ、それは良い変更だったのでしょうか?

宮島 たぶん良い変更だったと思います。

自分の中で「アートに対する考え方」というものがずいぶん変わってきて、そのフィードバックが自分の作品にも活かされるようになってきたんです。むしろそれがなければ、とっくにアーティスト活動を辞めていたと思います。

柿の木プロジェクトをはじめた1995年は、僕自身が世界にデビューしてから7年ほど経った時でした。その7年間というのは、本当に日本にいる時間がないくらい世界中で展覧会をやってきて、「ビッグイシューに対し、自分がアーティストとしてどのように考えるか」みたいな議論を、アートワールドの人たちと交わせるようなステージを、思い描いていました。

でも、それは全然違っていました。現実はものすごく市場主義で、マーケットや競争原理が働いていて、非常に孤独でした。社会との関わりなんかはまず、ありませんでした。

そう考えていくと、柿の木プロジェクトを始めたのは、ちょうど自分が絶望的になった頃なんです。そういうこともあって、柿の木プロジェクトが自分の中で大きな存在になったのかもしれません。さらに翻って考えてみると、このプロジェクトがあったおかげで、今の今までアーティストとして続けてこられたのかなと思います。

ー柿の木プロジェクトは長崎の原爆被害からの流れであり、東京のこのエリアは空襲で焼け野原になりました。さらには最寄りのギャラリーで、福島での事故をテーマとした展示もあります。10年の月日が経ちましたが、3.11はどのように受け止められましたか?

「SOPHNET.×宮島達男 Re-Collaboration」で制作したパーカー

宮島 日本人で「被災」しなかった人はいないと思っています。当時からあれだけメディアで映像が流れて、東北で起きた災害が、すべての日本人の事実として突き付けられたわけです。

そういう意味で言えば、長崎も広島も、東京のこのエリアも3.11の事故もそうですが、身近な人を失ったり、自分の無力さを感じるという意味においては、総じて「大きな災害」なんだと思っています。

ー原発事故以上のものだった。

宮島 起きたことを、僕らが未来の子どもたちに伝えていかないと、彼らが災害に対して「為すすべがなくなってしまう」のが怖いと思います。だから自分たちは、「伝えていきたいな」と強く思っています。

災害は、未来にも必ず起こっていくと思うんです。今回のパンデミックだって、その一つです。こんなことが起きるなんて誰も想像できていなかったわけで、未来にもまた何か、思いもかけない災害に見舞われることはあります。

そういう時に「生きる知恵」として、過去のいろいろな出来事が役に立たなければいけないと思うし、だからこそ伝えていかなければいけないのです。

後編に続く

廣瀬隆夫

廣瀬隆夫