ITはかせMr. Hiroseのデジタルをタドる!Vol. 3 大型コンピューター「メインフレーム」誕生

石で数えることから始まって、ソロバンなどの様々な計算機を経て、自動で計算ができるコンピューターまでたどることができました。今回は、そのコンピューターがどのようにしてメインフレームと呼ばれるまでに発展したかというお話をします。

■ 最初のコンピューターENIAC

最初の計算機として有名なENIAC(エニアック)は真空管が使われていました。闇の中で煌々と光るENIACの真空管を目指して、たくさんの蛾が集まり、回路をショートさせてトラブルを起こすことも多かったと言われています。今でも、プログラムのミスをバグ(Bug・昆虫)と言いますが、その起源はこれのようです。

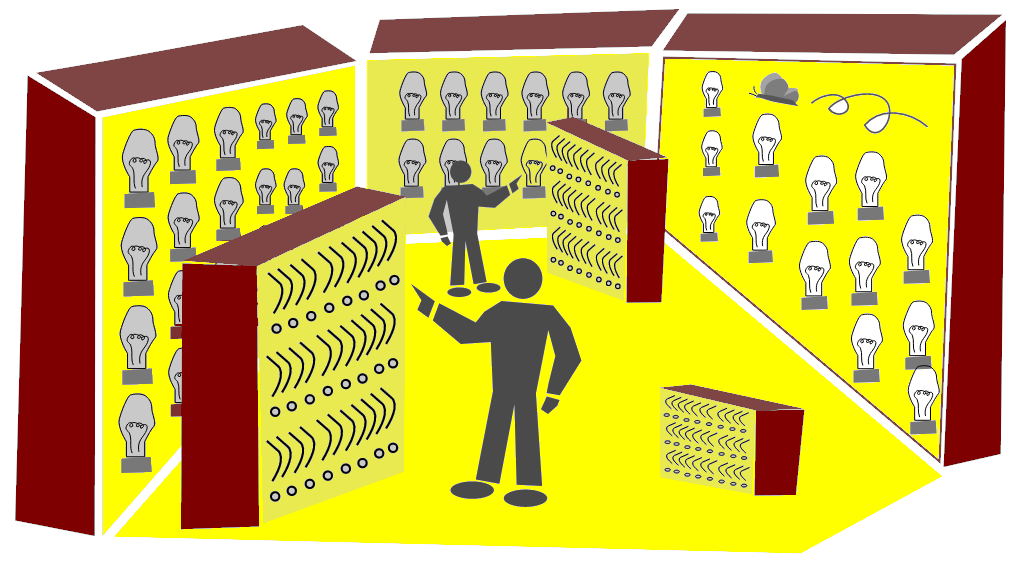

ENIACは40坪もの広い部屋にコの字状に置かれていたそうです。18,000本の真空管が使われ、人手でハンダ付けされた箇所は約500万点に及んだそうです。幅30m、高さ2.4m、奥行き0.9m、総重量27トンと大掛かりな装置でした。消費電力は150kWもあり、ENIACの電源を入れるとフィラデルフィア中の明かりが一瞬暗くなったという逸話も残っています。

手計算では100年かかる弾道計算を2時間でこなすことができたそうですが、ENIACを連続して使用できるのは15分でした。これを使って複雑な計算をするのは大変なことでした。

■ 大型コンピューターの巨人IBM登場

ENIACを起源とする大型コンピューターは進化を遂げ、発展していきましたが、そこで天下を取ったのがIBMでした。会社のロゴが青だったのでビッグブルーと呼ばれていました。

1911年に設立された当時は、計量器や自動食肉薄切り機などを製造していたハードウエアの会社でしたが、社名をIBM(インターナショナル・ビジネス・マシーンズ)として、国勢調査にも使われた企業の事務処理に特化したホレリス統計機などのパンチカードを使ったシステムを開発してコンピューター業界に参入しました。

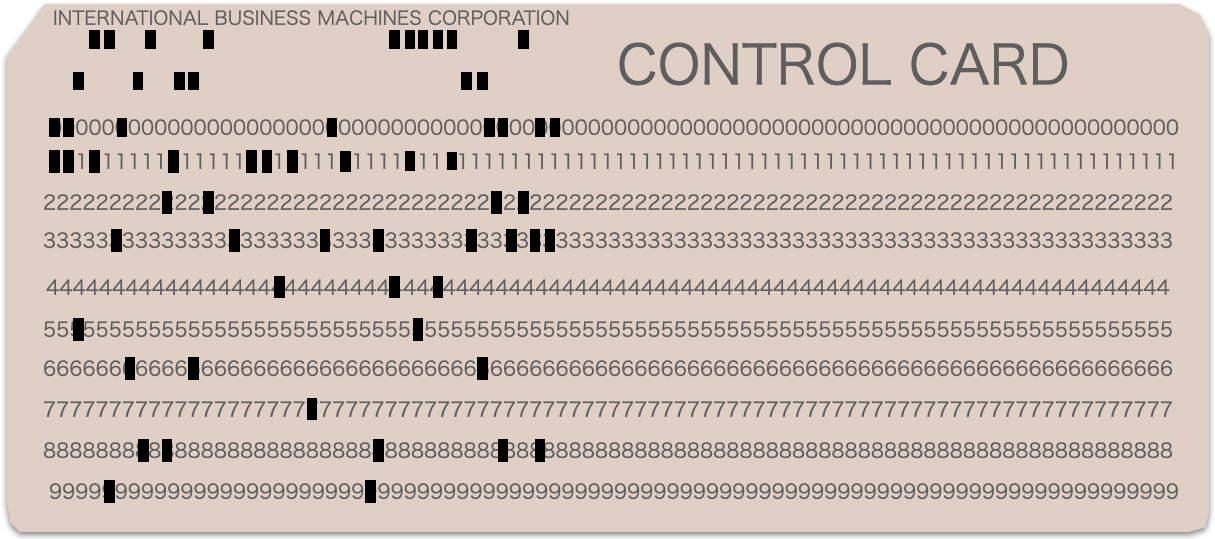

パンチカードシステムは、厚紙でできたカードが記憶媒体になっていて穿孔(せんこう)されたカードを分けたり、統合したり、仕分けしたりすることでデータを処理して、計算結果を印刷したり、新しいパンチカードにアウトプットすることができるシステムでした。IBMは、後に、マンハッタン計画にも参加してENIACに接続できるパンチカードシステムも製造していました。

このシステムは、会計機としてコンピューターが普及する前には大量に発生する企業のデータを処理する機械として大企業や金融機関に導入されていました。

IBMは、1964年4月に発表した、360度の全方位で利用できるコンピューターになるという思いが込められたSystem/360で不動の地位を築き、IBMは電子計算機の代名詞となりました。バロース、UNIVAC、NCR、CDC、ハネウェル、RCA、GEという大型計算機を製造していた7社を圧倒して大きなシェアを持つようになり、「IBMと7人の小人たち」と呼ばれるまでになりました。

この頃から大企業や官公庁などの基幹情報システムなどに用いられる大型計算機のことをメインフレームと呼ぶようになりました。その高価なマシンを稼働させるために、当時は珍しかった空調を完備した電子計算機室(電算室)が次々と作られていきました。そこで働く人は、特別な訓練を受けた人たちで、白衣を着て一般社員とは一線を画していました。

1968年にスタンリー・キューブリックが作ったSF映画「2001年宇宙の旅」には、HAL9000という名前の人工知能を搭載した巨大なコンピューターが出てきますが、HALは、I→H、B→A、M→LとIBMを一文字ずつ手前にずらしたものと言われています。まさにIBM全盛期に作られた映画でした。

■ コンピューターの高級言語

最初はコンピューターが直接解釈できる機械語に1対1で対応したアセンブリ言語が使われていました。 アセンブリ言語は、「低級言語」と呼ばれ、コンピューターを製造するメーカーによって記述の仕方や文法が異なり、コンピューターの仕組みを理解していないと扱うことができない厄介なものでした。

IBMは1954年に、自然言語のような文法で記述できて汎用的に使えるFORTRAN(フォートラン)を開発しました。パンチカードには、FORTRANの制御コードを書くカラムが確保されていました。FORTRANは、”W=SIN(A+B)-COS(A-B)”のように数式を記述でき、主に科学計算に使われました。1959年にはアメリカ国防総省が事務処理用にCOBOL(コボル)開発しました。これらは、「高級言語」と呼ばれていました。作られて70年近くたちますが今でも様々なコンピューターで現役で使用されています。

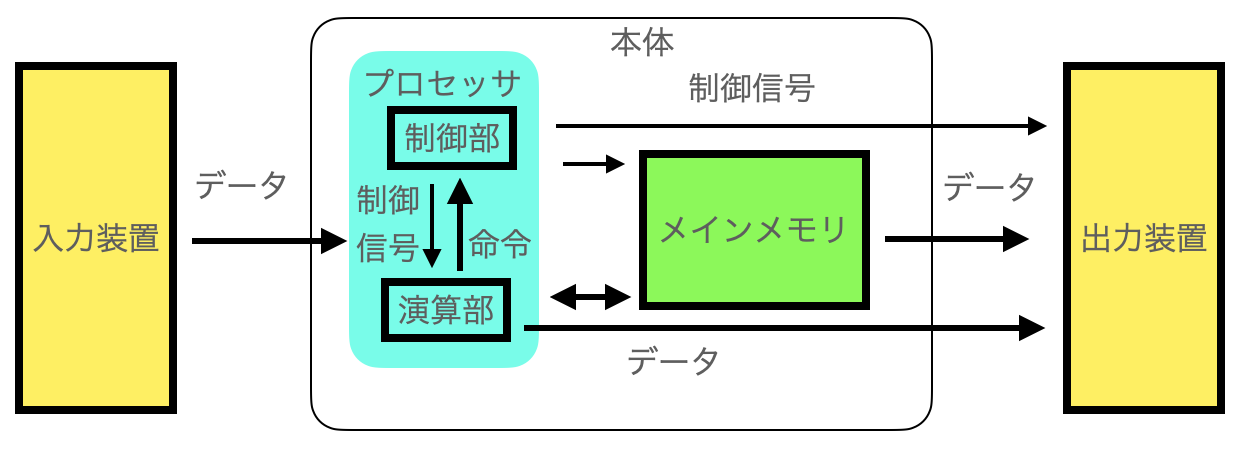

■ コンピューター・アーキテクチャ

この頃から、コンピューターを説明するためにアーキテクチャという言葉が使われ始めました。アーキテクチャは、本来はビルなどの建造物の構造を説明する時に使われていましたが、入出力装置、演算部、記憶装置、通信装置などの構成要素を標準化してコンピューターの構造を説明するためにも使われるようになりました。IBMが定めたアーキテクチャを使えば、メインフレームからミニコン、パソコンに至るまでデータの互換性が保証され、IBM一社ですべての計算処理の要求に応えられるようにすることを目指しました。

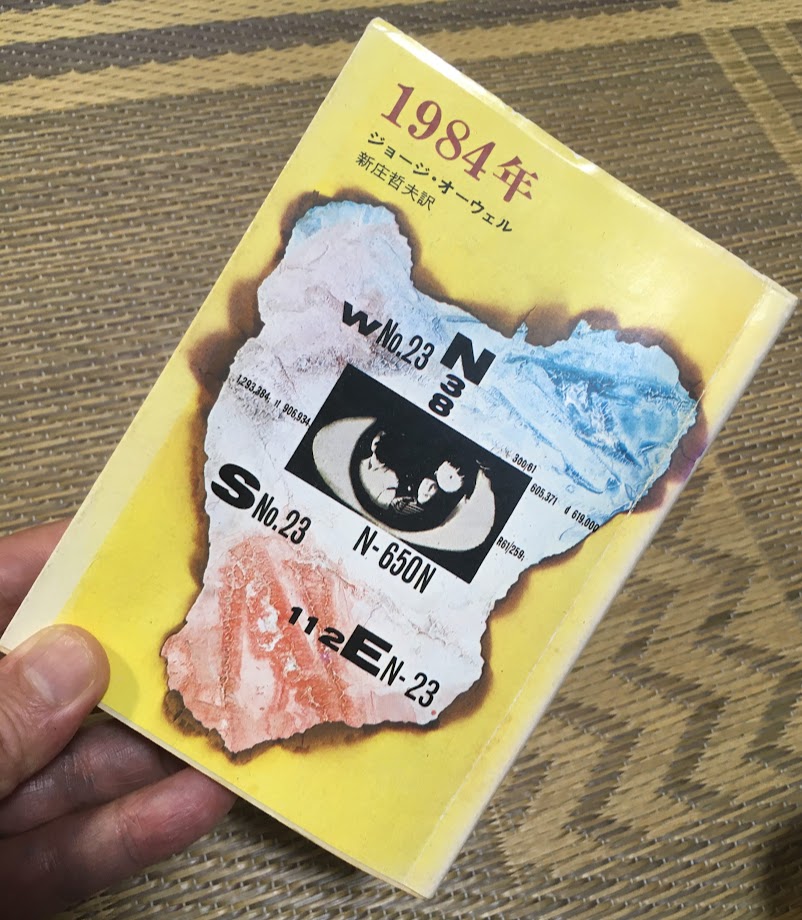

■ ジョージ・オーウェル「1984年」

1949年にジョージ・オーウェルが米ソ冷戦を背景に「1984年」を執筆しました。今の人工知能を連想させるビッグブラザーと呼ばれる独裁者が国民を支配し、テレスクリーンと呼ばれる装置が24時間監視する近未来社会の恐怖を描きました。IBMのビッグブルーの渾名はこれに関連していると言われています。大型計算機が普及し戦争や国勢調査に使われ始めると、国民を管理する体制の象徴となっていきました。このような大型コンピューターが席巻する状況が1980年代まで、約20年続きます。

■ まとめ

限られた企業だけが製造していた大型コンピューターは、演算に使う素子の技術進歩によりブレークスルーが起こり、より小さく、より速く、より安くというダウンサイジングに向かっていきます。次回は、このパンドラの箱を開けるきっかけになった半導体、IC、マイクロプロセッサのお話をします。

■ Mr. HIROSEの他の記事はこちら

デジタルをタドる!Vol. 1

デジタルをタドる!Vol. 2