「千円札裁判」第2回公判 左から:杉本昌純、瀧口修造、赤瀬川原平、中原佑介、大島辰雄 1967年5月

羽永光利。1933年東京に生まれ、1999年に亡くなった写真家の名前である。

氏が何を撮ったカメラマンなのか聞いて「ダダカン」、「ゼロ次元」、「ハイレッド・センター」、「状況劇場」と答えられても、馴染みない響きに興味を持てないかもしれない。

しかし氏が激動の6、70年代を中心にフィルムに収めてきたカメラマンだという説明、つまり真の「自立」を模索し、多くの人々が表現を模索していた時代の記録者だとすれば、それは今、私たちが自由化されたエネルギーと共に模索している社会の状況にピタリと当てはまる。

1000ページにわたる写真集『

羽永光利一〇〇〇』(一〇〇〇 BUNKO)も刊行された。2014年の東京アートフェア出展を皮切りに、再評価高まる背景に何があるのか。

氏の写真を管理するご子息、羽永太朗氏に話を聞いた。

羽永 父は、1958年に

瀧口修造さんとお会いして、その後カメラマンの今井寿恵さんに弟子入りしています。瀧口さんと今井さんは繋がっていて、今井さんは抽象的な写真を撮る写真家だったんですが、当時はみんな高円寺や中野に住んでいたようです。

最初父は写真家よりも画家になりたくて、でも家族の反対や体の不自由さもあって写真家になりました。だから表現者の方々へのアプローチを、自身も一人の作家としてしていて、関係のつくり方がすごく近かった感じがします。

平たく言うと、父がカメラマンになった原点が、瀧口さんとの出会いにあるんじゃないかということです。今父の写真は1963、4年くらい、ハイレッドセンターに代表される、東京オリンピック前後のものがフォーカスされています。そこから70年代半ば頃まではすごく濃いんですが、では父はどうやって、美術家や前衛作家の方々と接点を持つようになったのか。

その鍵が、そこにあるんじゃないかと考えています。

—知られているお父上の写真は、抽象的ではありません。

羽永 実は、本当に初期の頃はそういった作品をつくっているんです。

マン・レイに影響を受けて。

「写真100年 日本人による写真表現の歴史」展(東松照明) 池袋百貨店 1968年6月

でもそこから、60年代半ば頃にはカメラが普及してきて、時代的にも社会性のある写真が求められるようになりました。

森山大道さんや

東松照明さんといった方々が活躍し、週刊誌も雨後の筍のように出てくるので、メディアからも写真を求められた。

新宿ゴールデン街

父は、作家として抽象的な作品をつくろうと思ったものの、要するに食えないから商業写真を撮るようになり、主要な作家さんと会いながらパフォーマンスを撮り、

ゼロ次元や

ダダカンだとかが当時増えていた雑誌に取り上げられていたんです。

ゼロ次元《全裸防毒面歩行儀式》 新宿 1967年12月9日

一方で私が1970年に生まれるんですが、父は環境問題にやたらと関心を持ち始めます。

ヨシダヨシエさんが「大地の祭り」というのを69年か72年にやっていますし、父自身も「メール・アースデイ」という企画をたてています。それは、「地方の大自然の空気を缶詰に入れて銀座で放つ」という(笑)。

人間と大地のまつり 代々木公園 1971年8月

—お父上は高度成長期とか開発、東京オリンピックなどに、疑問を持っていた。

羽永 私が生まれた70年は杉並区に住んでいたんですが、そこが日本で初めて光化学スモッグの発令をしたんです。家は環七と環八の間にあったのでやたらとそういう話を聞きましたし、その2年後には弟が生まれたんですが、喘息持ちでした。だから、自分の子どもが成長する過程で「汚れたままの空気でいいのか」ということがあったんだと思います。

—肋骨がなかったり、左足が悪かったり、お父上は障害に即した表現を追いかけていたような、、「弱者の視点を忘れない」といいますか。

ラフォーレ原宿 1982年

羽永 仰る通りです。父は障害があったというより、途中からケガとか病気になったので、そうなった瞬間に世間からの自分の見られ方など、気付かされたんだと思います。

21歳の時、足に人工のお皿を入れる選択肢はあったらしいんですが、当時の医学だと「あと7、8年かかる」とのことで、とても「その間ずっと病院にはいられない」と。それで、代わりにチタンを入れれば足が曲がらなくはなるけど、街中に出れますと。

ソニービル/銀座 1966年か

そして実際に街中に出て、銀座でショーウィンドウ越しに自分自身を見た時の不恰好さに唖然としたらしいです。そのことは小さい時から言われていて、「すごく惨めだった」と。片足を引き摺って、その後職安に行ってもろくな仕事もなく、そういう運命をハンディキャップとして持ってはいたんだけど、同時に「絶対負けたくない」という反骨精神もあったんですね。

だからその自分と、違う世界ではあっても、美術とかパフォーマンスで”正しい”ことをやってるのに”社会から認められない”ものに、すごい共感を感じたんだと思います。

—環境問題にせよ、前衛美術にせよ、しかも2度目のオリンピックもすぐそこで、時代が丸々1周巡ってきたように感じます。再生されるには、でき過ぎたタイミングといいますか。

羽永 電気もそうかもしれませんが、例えば「リサイクル」という概念はずっとありますが、以前のかたちや考えが残ったままだと「中古」のイメージなんだと思います。そこで父の写真は、撮られてから4、50年も経ち、確かに古いんだけど、新たに接点を持った人たちが新しく受け止めるんだと思います。

渋谷交差点と109

今の2、30代が父の6、70年代の写真を見て、サイケの写真がすごく格好良く映ったりとか、古いというよりも、知らない世界を知ったことによる発見。だから「再生」と同時に、「温故知新」と呼べばよいのか、「古いものにある良さ」というのがある気がします。

電気も、長野でつくられているものを東京で使うことも確かに「再生」かもしれませんが、もっとエコサイクルみたいなものがより新鮮というか、ある意味で再利用なんだけど、そういうことがきっと、カルチャーが起こる時の現象なんだと思います。

パルコの壁画 渋谷 1973年3月

—そこが、エネルギーとカルチャーの接点かもしれない。

羽永 父の写真を引っ張り出すきっかけになったのが、2013年に

「ハイレッドセンター」展というのが、名古屋と松濤であったんです。その写真のオファーは2年前くらいから私のところにきていて、ちょうど震災の後でした。

ハイレッド・センター《ドロッピング・イベント》 池坊会館屋上 1964年10月10日

今思うとすごく偶然なんですが、今東京ステーションギャラリーのキュレーターをされている方が当時」まだ府中美術館にいて、

石子順造展を2011年の秋頃にやられて、その方とは石子展で会いました。

さらにそこで、赤瀬川さんとも15年ぶりくらいに再会したんです。ちょうど同じ時にいらっしゃってて、「ちょっと体調を崩してるんだけど」とのことでしたが「あなたのお父さんには相当お世話になって、家にも写真があるから、一度見に来なよ」と、

ニラハウスの住所と電話番号をもらったんです。でも、その後体調を本格的に崩されちゃって、結局行けなかったんですが。

結果的にご自宅に行けたのは、赤瀬川さんがお亡くなりになった後でした。そのタイミングで千葉市美術館で

赤瀬川原平展があり、キュレーターの方に、「展示にあたって写真は赤瀬川さんからお借りしたんだけど、そのうちのかなりのものが羽永さんの写真でした」と。それらは奥様から借りてるからもちろん戻すんだけど、「一度見に行かれたらいいんじゃないですか?」と言われて、その時に赤瀬川さんに言われた言葉を思い出したんです。

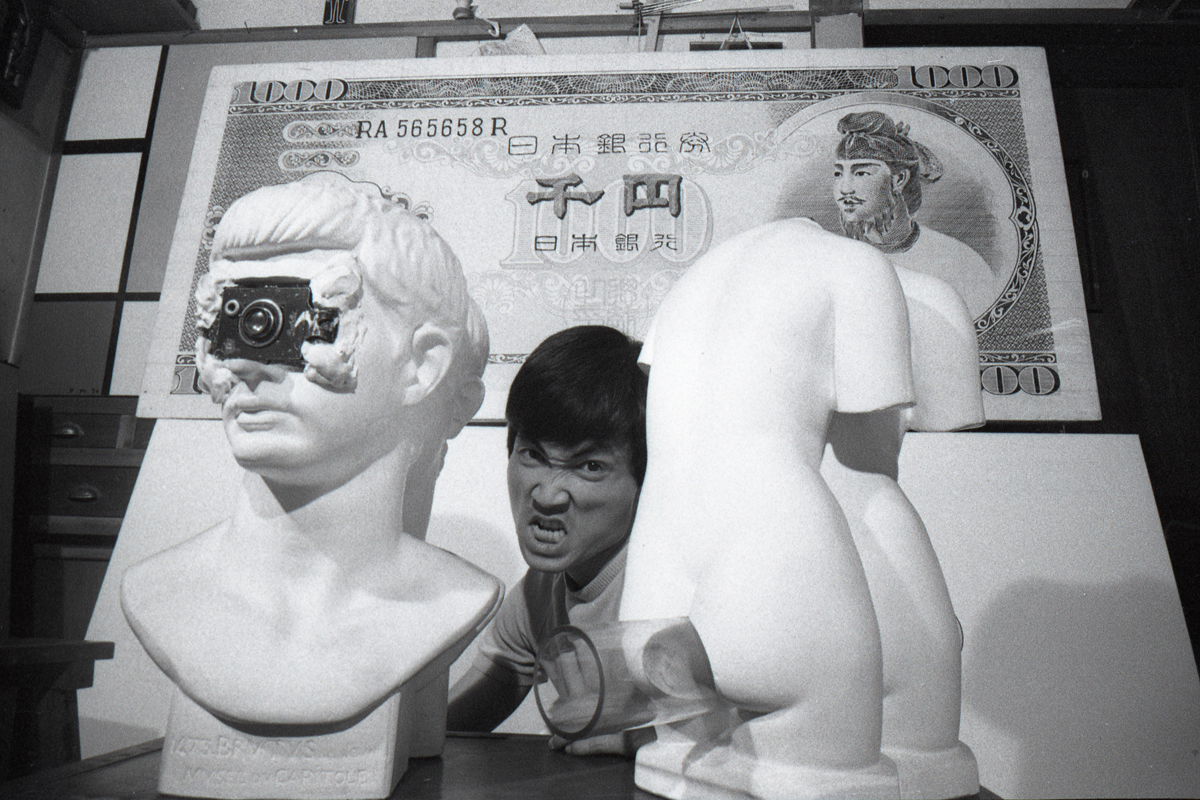

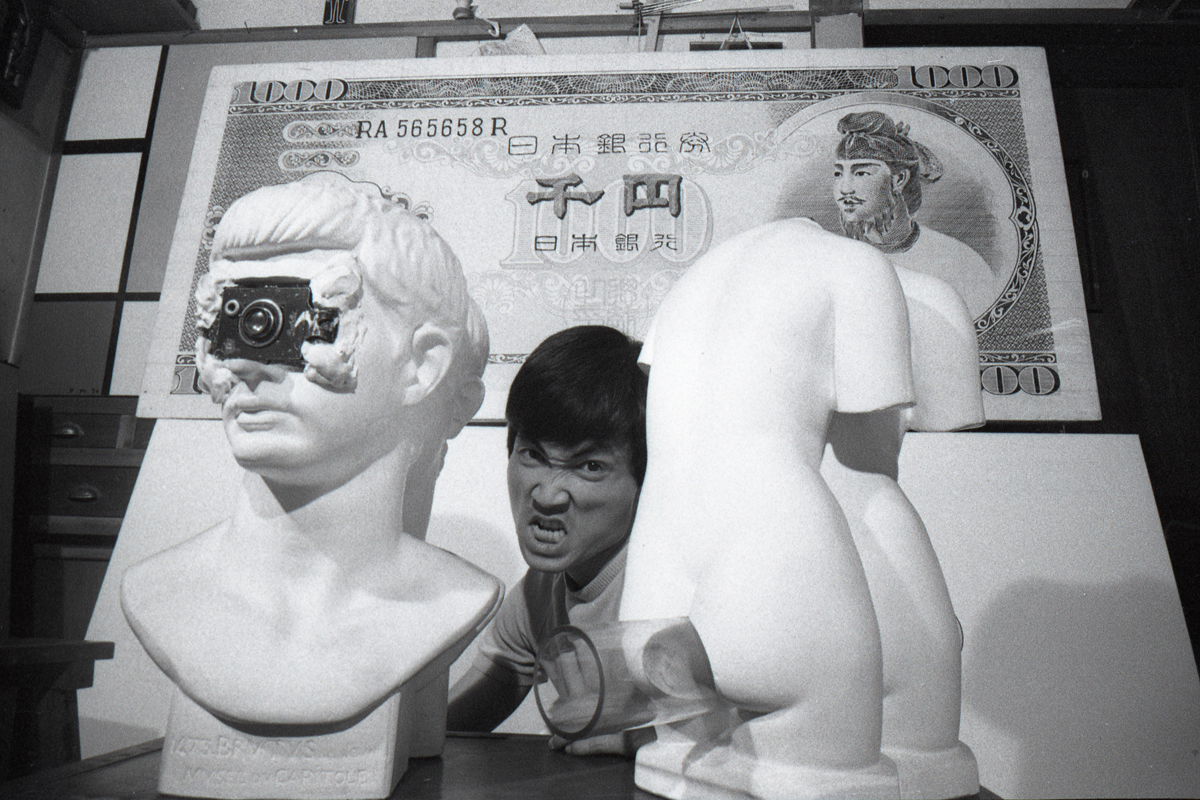

赤瀬川原平 赤瀬川宅 1967年か

それで展示の半年ほど後、「もう落ち着いただろう」と赤瀬川さんのご自宅に行きまして、そうしたら大量に父の写真のネガがありました。千円札の作品のものもたくさん、それはどうやら、赤瀬川さんが本を出したり発表する時に「使って」ということでネガをあげていたんですよね。逆に、家にあったのはそのアザーだけでした。

赤瀬川原平 赤瀬川宅 1967年か

—メインのものがすべて赤瀬川さん宅にあった。

羽永 そこには「羽永光利」と書いてあるボックスがあって、赤瀬川さんの奥様にもその話をして。とはいえそれももらったものであり、ご本人は亡くなってしまって外に出したくはないけれど、もちろん権利は羽永さんにあると。だから、「どう使っていただいてもいい」ということで今回初めて、すべてを高解像度でデータ化したんです。

そういった流れですので、これは「アートの再生」の、一つ明確な実例と言えるかもしれませんね。

—お父上が撮って残してきたものが、時代を超えて今、大きな意味を持ちつつある。

羽永 父はそういうところがすごくありました。ちょっと早過ぎるというか、本人は「時代が遅い」という言い方をしていました。

例えば私の高校進学の時に、「絶対ここに行け」というのが農業高校だったんです。「なんで?」となったんですが、「これからは農業にコンピューターが絡んでくる時代になる」ということを言われました。自分の写真についても、「オレが死んで2、30年したら、これらの写真が必要になる」と言っていました。死んだのは99年ですから、まだ20年は経っていません。でも、撮影自体は4、50年前の話になります。

草間彌生展 フジテレビギャラリー 1982年3月か

秋山祐徳太子(東京都知事選政見放送) 1979年

—お身体には不自由を感じながら、強い意志と自信でとにかく動かれていた。

羽永 「本質ってなんだ」、「本物ってなんだ」ということをよく言われました。物心がついて、たぶんそれはハンディキャップを持ったりアーティストを至近距離で見ながら、一見サラリーマンの方が生活力もあるし豊かな環境にいるように見えるかもしれないが、「本当の心の中はわからないぞ」と。

大駱駝艦

つまり、世間一般から見れば舞踏家なんて、坊主で眉毛も剃って、時には全身白塗りで「近寄っちゃいけないよ」と言われそうな存在なわけです。でも父はそういった方々と関係を持ち、彼らの「舞踏」という概念を深く理解し、簡単に言えば「人を外見で判断するな。中身を理解して付き合え」ということを伝えてくれたんですね。

羽永光利

1933年、東京は大塚生まれ、文化学院美術科卒。61年に第一画廊(新宿)で初個展を開催。以降、フリーのカメラマンとして『週刊平凡』、『週刊女性』に若者をテーマに(〜65年)、『美術手帖』などに若手アーティストを(〜68年)、『婦人公論』、『アサヒグラフ』に現代美術、舞踏、小劇場、風俗、社会問題について(〜70年)写真を掲載。71年からは『週刊朝日』でフォト紀行「ナウナウ」を担当(〜75年)。それ以外にも『芸術新潮』、『芸術生活』、『FOCUS』ほか掲載誌多数。80年代は国内のみならず「アヴィニヨン演劇祭」写真部門、ポンピドゥー・センター、ユネスコ・パリ本部ほかで展示、個展開催。99年の逝去後、2014年より長男・太朗氏(写真左は5歳時の太朗氏)による写真展出展、写真集出版を軸に、国内外で再評価の波が高まっている。

次回へ続く

(取材:平井有太)

2017.06.05 mon.