2025.07.10

記事『まな板を育てるという選択。森とつながる、道具の未来』で紹介した「長生きする、まな板」をつくってくれているのは、「KURIMOKU(クリモク)」という宮城県・栗原市に本社を構える木材加工メーカーです。 けれど、彼らのことを単にまな板をつくる会社と紹介してしまうのは、どうしても違和感があります。 KURIMOKUは、木という素材に真摯に向き合い、自然のサイクルと調和しながらものづくりを続けてきた、言わば森と暮らしの橋渡しのような存在。戦後の復興期から50年以上、木とともに歩んできたその歩みは、つくることを超えて「育てる」「活かす」「守る」ことを含んだ、持続可能な思想に貫かれています。 今回、私たちが販売する「長生きする、まな板」も、そんなKURIMOKUの哲学と技術の結晶です。だからこそ、製品だけを語るのではなく、それを支える背景にあるストーリーまで、きちんと届けたかったのです。 「長生きする、まな板」の魅力を本当に知っていただくためには、KURIMOKUという存在を抜きに語ることはできません。ものの背後にあるつくり手と思想に目を向ける。それが、これからの暮らしに求められる目線のひとつだと、私たちは考えています。

自然と暮らしをつなぐ、 木材のプロフェッショナル集団

「すべてを自社で担う」ことの意味

低温乾燥と無薬剤という選択

森とともにあるものづくり

素材の背景に目を向けるとき、 業界が変わりはじめる

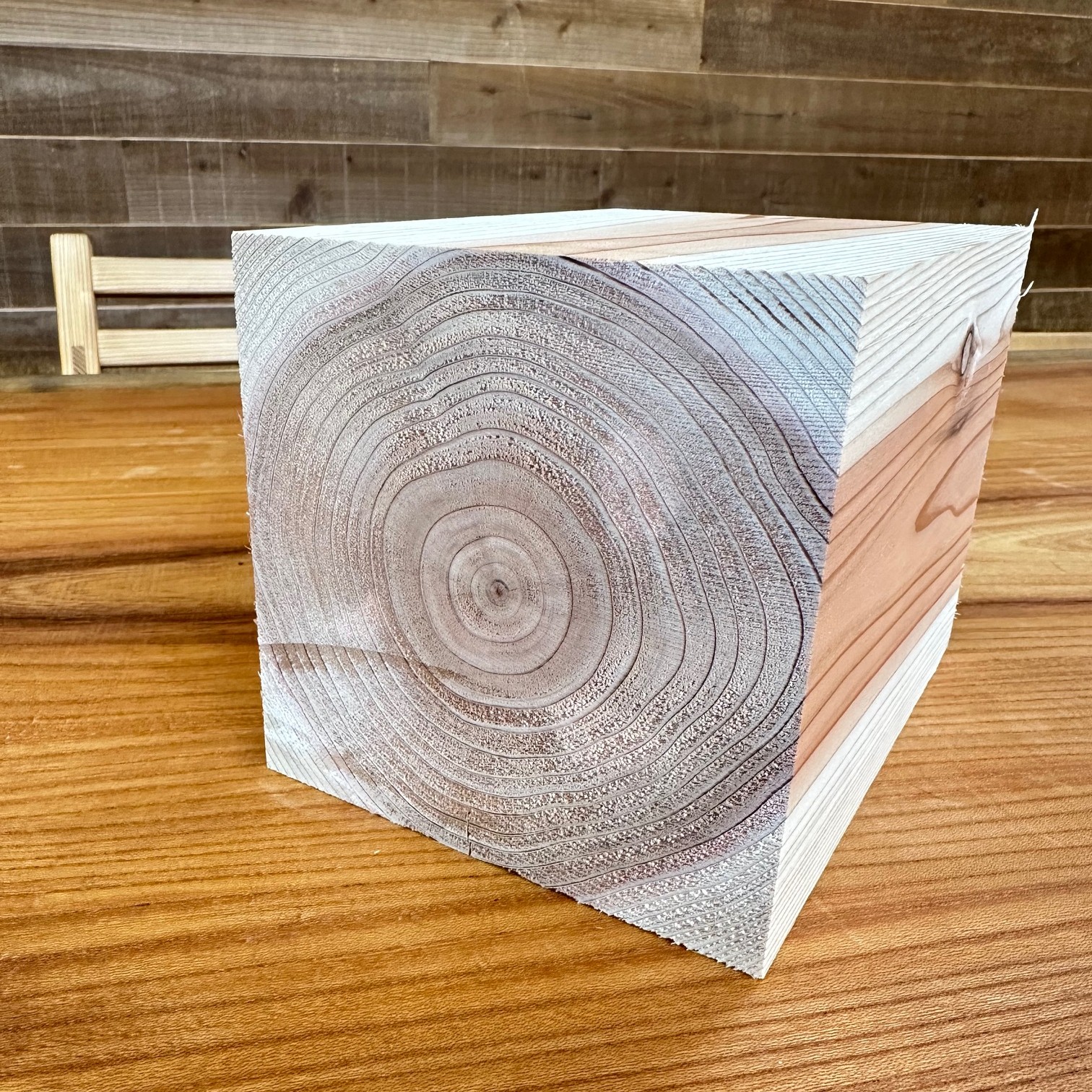

KURIMOKU(クリモク)は、宮城県栗原市に拠点を置く、木材のプロフェッショナル集団です。 1960年代から続くこの会社は、家具や建材の製造にとどまらず、木と生きることを真摯に追い続けてきました。その姿勢は、伐採・乾燥・製材・加工といった一連の工程をすべて自社で行う一貫体制にも表れています。これにより、木の出自や性質が見えにくくなる現代の流通においても、素材のトレーサビリティと品質管理を両立。生活者が安心して手に取れる木製品を提供し続けています。 さらに注目すべきは、木の本来の力を引き出す薬剤を使わない低温燻煙乾燥や天然乾燥の技術です。一般的な高温乾燥に比べ、木の細胞を壊さず、内に含まれる油分を保つことで、しなやかさや長期耐久性、防虫性までも高めています。一見すると節や割れが気になるかもしれませんが、それは木が呼吸している証。むしろ木材としての自然な強さを引き出した結果とも言えます。 またKURIMOKUは、加工だけでなく、林業から未来を見据えた植林・森林整備までを一貫して担っています。つまり、私たちがKURIMOKUの製品を選ぶことは、豊かな森の循環を支えるアクションにもつながるのです。KURIMOKUの手がける製品は、ただの木の道具ではなく、自然と共に暮らすための思想と技術の結晶なのです。

左からKURIMOKUの伐採担当 木下さん、森の営業担当 前田河さん、建材など加工製品の営業担当 千葉さん

私たちの暮らしに届く木材の多くは、林業者、製材工場、流通業者、小売、施工業者など、さまざまな事業者を経由して流通しています。 それぞれのプロが工程を分担することで効率や専門性を発揮する一方で、「この木は、どこで、誰の手によって、どんなふうに育てられ、加工されたのか」──そうした背景が見えにくくなるのも事実です。 KURIMOKUは、この構造そのものに問いを投げかけ、木と暮らしの距離を縮める仕組みをつくりました。 自社で山を管理・伐採するところからはじまり、製材、乾燥、加工、さらには最終製品の仕上げと出荷まで、すべての工程を自社で一貫して担う。その道すじには、製品だけでなく、素材への責任と森へのまなざしが込められています。

高く積まれた伐採後の木材

たとえば、伐った木はそのまま自社の製材工場へ。家の材料として使う建築材として製材した後、天日乾燥や低い温度の燻煙処理を行うことで、薬剤に頼らない高耐久の木材へと生まれ変わります。端材や木くずさえも、木質ペレット燃料やチップとして再利用されるなど、木のすべてを無駄なく循環させる仕組みが根づいています。

製材される銀杏の木

.jpeg.jpg)

端材から加工されたペレット

こうして届けられる木材は、1本の木の育った場所から、手元に届くまでの物語がすべて見える。品質や安全性に対する安心はもちろん、誰の手を経てきたかがわかることは、木との信頼関係にもつながります。

建材や家具に使われる多くの木材は、効率と安定供給を重視して、高温乾燥という方法で仕上げられています。120度を超える熱で一気に水分を飛ばすことで、短期間で出荷でき、加工もしやすくなります。この方法は、大量生産の現場や均質性が求められる建築において、大きな利点があります。 けれど、その工程で木が本来もっている繊維のしなやかさや油分の潤い、そして深い香りは、失われてしまうこともあります。さらに高温で乾燥しすぎた木材は内部に割れが生じやすく、シロアリなどの虫に弱くなるため、後工程で防腐剤や防虫剤などの薬剤処理が施されるのが一般的です。

燻煙乾燥を施したKURIMOKUの木材。

しかし、これらの化学物質は、シックハウス症候群や化学物質過敏症といった健康リスクと隣り合わせになることも少なくありません。とくに室内で使われる製品においては、安心・安全が求められる今、見過ごせない課題です。 そこでKURIMOKUが選んでいるのは、まったく別の道でした。 木の生命力を損なわないよう、60度以下の低温乾燥でじっくりと時間をかけて水分を抜き、燻煙処理によって薬剤に頼らず防虫・防腐の効果をもたせる。この方法は効率的とは言えません。でも、だからこそ木が本来持つ油分や香り、弾力性がそのまま残るのです。 表面に小さなヒビが現れることもありますが、それは木が呼吸し、生きている証。木を素材としてではなく、いのちあるものとして扱う。 そんなKURIMOKUの思想が、すべての工程に息づいています。

燻煙処理中の木材たち

木材が私たちの暮らしに届くまでには、本来、長い時間と多くの人の手がかかっています。しかしその一方で、世界中では「違法伐採」と呼ばれる、出どころが不明瞭な木材が流通している現実もあります。 たとえば、必要な許可を取らずに伐採された木や、伐ったまま植え戻されていない山林など。こうした木材は、環境や地域社会に深刻な影響を及ぼすだけでなく、サステナビリティの観点からも大きな問題をはらんでいます。 つまり、「どこから来たか、誰が伐ったか、どんな森だったか」がわからない木が、私たちの暮らしの中に混ざってしまっているのです。 KURIMOKUは単に木材を加工・販売するのではなく、自らが山を管理し、木を育て、伐り、また植えるという林業の根幹にまで踏み込んで事業を行っています。山の状態を見極めながら、木が育ちすぎて森に影響を与える前に、必要な木を適切なタイミングで伐採し、その跡地には次の世代の木をきちんと植えていく。 この一連のサイクルを自社で責任を持って行うことで、持続可能な森林の循環を実現しているのです。 この仕組みは、単に良質な木材を安定して届けるためだけのものではありません。KURIMOKUの製品を選ぶということは、すなわち、持続可能な森づくりを支えることでもあるのです。 家具ひとつを選ぶとき、その背景には、一本の木がどんな森で育ち、どんな想いで伐られ、どんな手で仕上げられたのかというストーリーがあります。KURIMOKUでは、それを隠すことなく、むしろ誇りをもってすべてを見せられる体制を整えています。

KURIMOKU営業担当 千葉貴之さん

KURIMOKUの営業担当 千葉貴之さんは、穏やかに、そして確かな確信をもってこう語ります。 「生活者が『どこの木なのか?』『どう乾燥されたのか?』に関心を持つこと。そういう行動が、この業界全体のあり方を変える第一歩になるんです」 木は、ただの資材ではありません。それがどんな森で育ち、どんな手で伐られ、どう乾かされ、どんな想いで加工されたのか──そうした背景へのまなざしが育まれることで、住宅メーカーの姿勢が変わり、材木屋の選び方が変わり、ひいては山を守る林業者の営みまでもが変わっていく。 だからこそ、素材としての木を深く理解することが欠かせません。 木は、時に割れ、曲がるもの。自然のままの素材であるからこそ、真っ直ぐで均質な工業製品とは異なり、ひとつひとつに個性があります。そのいびつさこそが、木の力であり、魅力なのです。 木は空気を吸い、湿度を調整し、暮らしの中で生き続ける。 たとえば、神社やお寺の柱。割れたり、ねじれたりしながらも、何百年という時間を超えて、なお人々を支え続けている。それは、木がただの材料ではなく、生きている存在であることの何よりの証拠です。 一方で、表面が均一に整った人工材でつくられた家は、短命であることもしばしば。見た目が整っていても、内側から崩れていくことさえあるのです。 「本当に、長く寄り添える素材とは何か?」 それは単に木を使うということではなく、木とともに生きるという、私たちの生き方そのものを見つめ直す選択なのです。

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!